症例集

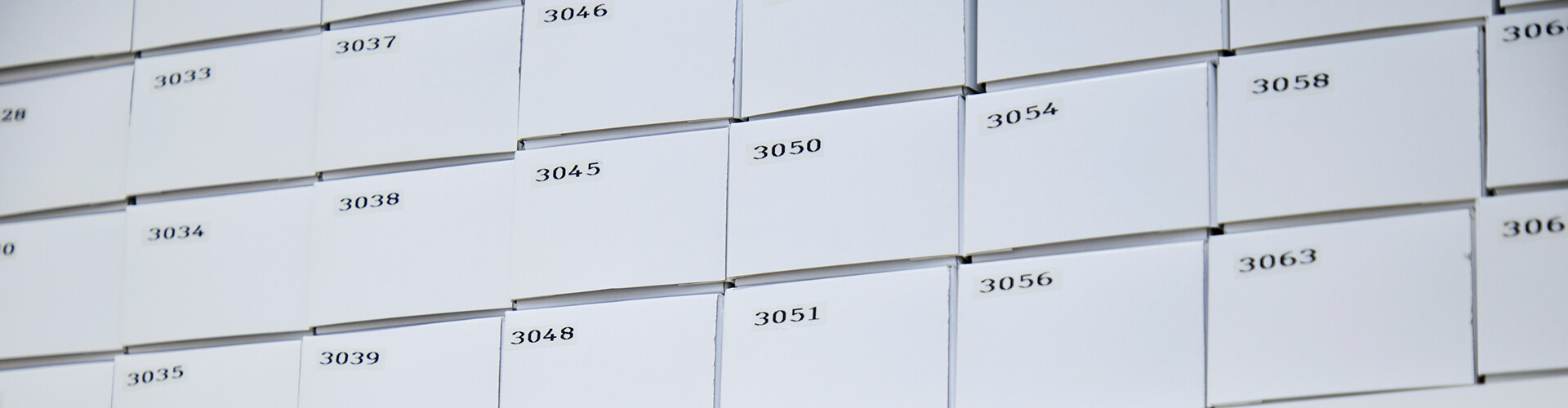

八重歯・歯ならびがでこぼこ

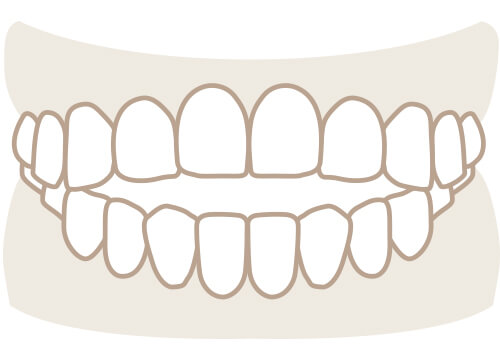

叢生(乱ぐい歯)とは

叢生(乱ぐい歯)とは、歯の生える向きが正しい方向ではなく、重なりあったり、歯ならびがでこぼこになっている状態のことをいいます。

叢生(乱ぐい歯)の原因

あごの大きさが小さすぎることが最大の原因で、永久歯が生えるスペースが足りずに、でこぼこになってしまいます。(厚生労働省の調査では)叢生の発症率が年々増加していますが、日本人のあごが年々小さくなっていることが原因の1つとして考えられています。

治療しないとどうなるの?

歯が重なり合っていると見た目が良くないこともありますが、歯磨きが難しく、むし歯や歯周病になりやすくなります。

治療開始の最適な時期

治療時期は、混合歯列期(〜10歳前後の歯の生え変わりの時期)であれば、まだあごの骨が成長することが考えられますので、非抜歯で治療を行うことが可能な場合があります。

永久歯が全部生えそろった後(大人になってから)の治療ももちろん可能です。

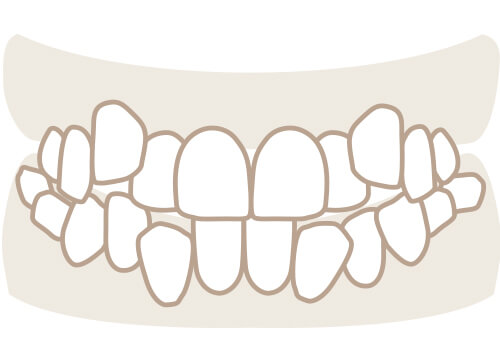

咬み合わせが深い

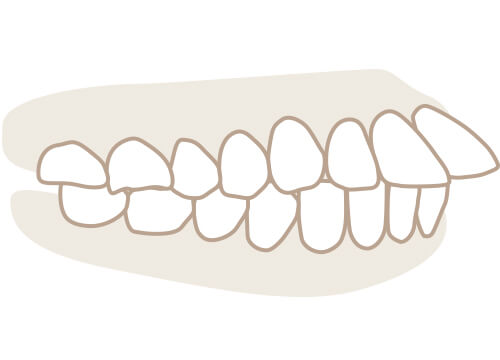

過蓋咬合とは

過蓋咬合(かがいこうごう)とは、上下の歯の咬み合わせが深く、上の歯が下の歯を覆ってしまっている状態のことをいいます。

過蓋咬合の原因

咬む力が強く、下あごの骨がフラットな形になる場合。または、遺伝的な要因で、前歯がより伸びている、もしくは奥歯が正常より生えていないなどの原因が考えられます。

治療をしないとどうなるの?

重度の過蓋咬合の場合は、下あごの前歯が上あごの歯ぐきを咬んで痛めてしまう場合や、正しい前方運動(咀嚼・食べ物を咬むときに必要な動き)ができず、あごの関節に負担をかけてしまうことが考えられます。

治療開始の最適な時期

成長期から治療を開始することが大切です。矯正専門医に具体的な開始時期を確認しましょう。

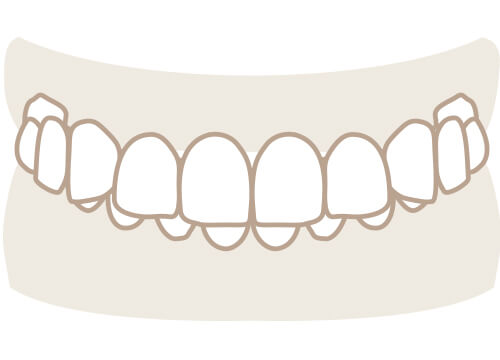

受け口・反対咬合

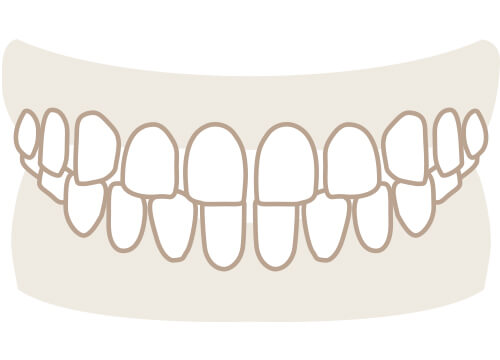

反対咬合・受け口とは

反対咬合とは、下の歯ならびが上の歯ならびより前に出すぎた咬み合わせのことをいいます。一般的に受け口と呼ばれています。

反対咬合・受け口の原因

下あごの過度の成長や、上あごの成長不足といった遺伝的な要因と、機械的にあごを前に出す習慣になってしまう歯ならびにより、受け口になる場合があります。

治療をしないとどうなるの?

見た目の問題だけでなく、前歯で物を咬み切ることができません。その他には、咬む力が弱くなってしまうことと、サ行が発音しづらくなるなどの症状が出ることがあります。

治療開始の最適な時期

反対咬合の治療は、小学校低学年くらいの早期から開始することで、あごの成長をコントロールできます。早めの受診をおすすめしています。

叢生や上顎前突より早期治療がポイントになりますので、少しでも気になる方は、まずはご相談ください。

前歯が閉じられない

開咬(かいこう)とは

開咬(かいこう)とは、奥歯はしっかり咬んでいても、前歯が咬んでいない、もしくはその逆の状態のことをいいます。一般的には前歯が咬んでいない前歯部開咬が多くなります。専門的には、オープンバイトと呼ばれます。

開咬の原因

さまざまな原因が考えられますが、大きく分けると遺伝的な原因(先天的)と後から獲得したもの(後天的)があります。前者は成長とともに骨格性に著しく進行し、後者は口呼吸や舌で歯を前に押す癖によりゆるやかに進行します。

治療をしないとどうなるの?

開咬は、前歯で食べ物が咬み切れないことや、正しい発音がしにくいといった症状が考えられます。

また、リラックスした状態でも唇が閉じられずに開いてしまう症状が伴うことがあります。口唇が開いていると、ドライマウス(口が乾いた状態)になり、唾液分泌量の低下により抗菌作用も低下し細菌が増殖し、結果として口臭発生の原因になります。

厚生労働省が推進している8020運動(80歳で自分の歯が20本以上残っている)の達成者調査では、95%以上の人が、前歯がしっかり咬み合っている状態であったことが報告されています。

治療開始の最適な時期

混合歯列期(7〜12歳の歯の生え変わりの時期)であれば、非抜歯で治療できる可能性が非常に高くなります。治療を開始する時期が大変重要なポイントです。気になったら、専門医を早めに受診されることをおすすめします。

出っ歯が気になる

上顎前突(出っ歯)とは

上顎前突とは、上の歯が下の歯よりも前に出すぎた状態のことで、いわゆる出っ歯と呼ばれるものです。

上顎前突(出っ歯)の原因

原因は大きく分けると2種類あります。

ひとつは、指しゃぶりや舌で前歯を押す癖などが原因で、前歯自体が傾いてしまうもの。

もうひとつは、遺伝的な要因で、上のあご全体が前に出ている、もしくは下のあごが上のあごより小さい状態になっている場合です。

治療をしないとどうなるの?

まずは、機能上の問題があります。前歯でしっかり物が咬めず、奥歯ばかりで咬む習慣になります。口唇が閉じず常に口呼吸のため、耳鼻科疾患にかかりやすくなります。小さいお子さまですと、成長に伴いより目立ってくることが考えられ、見た目を気にするようになります。

また、リラックスした状態でも唇が閉じられず開いてしまう症状を伴うことがあります。口唇が開いていると、ドライマウス(口が乾いた状態)になり、唾液の分泌量の低下により抗菌作用も低下し細菌が増殖し、結果として口臭発生の原因になります。

治療開始の最適な時期

治療方法は数種類ありますが、7歳くらいまでには専門医を受診し、開始時期を確認されることをおすすめします。子どものうちに治療を開始した方が、歯を抜かないで治療できる可能性が高くなります。

すきっ歯で悩んでいる

空隙歯列とは

空隙歯列とは歯と歯の間にすき間がある場合があります。すきっ歯などと呼ばれることがあります。

空隙歯列の原因

前歯の真ん中にすき間がある場合を正中離開(せいちゅうりかい)といいます。原因は、上唇小帯(じょうしんしょうたい=上の前歯の真ん中から唇にかけて続くヒダ状の粘膜)の異常発達や、過剰歯といって、真ん中の歯の間に本来ないはずの歯が埋まっている場合があります。

生まれつき大人の歯の本数が少ない(欠損歯)場合や、歯の大きさが通常よりも小さい(矮小歯)場合なども挙げられます。

治療をしないとどうなるの?

見た目の問題が大きいでしょう。また、すき間があることで、発音がしにくかったり、息漏れする場合があります。

治療開始の最適な時期

正中離開などの部分的なすき間は成長期に治療できますが、歯の生え変わりにより自然と閉じることもあります。永久歯の多数のすき間や、欠損歯があるすき間は、永久歯が全部生えてから開始します。

また、ブリッジやインプラント等ダミーの歯を用いる治療(補てつ治療といいます)と絡めて方針を検討します。歯間にすき間がある場合は、考えられる原因が多いため、適切な治療時期と治療方法を調べるために早期にご相談されることをおすすめします。